1. 下肢閉塞性動脈硬化症とは

動脈は酸素や栄養を各臓器に届け、これにより各臓器は正常に機能することができます。

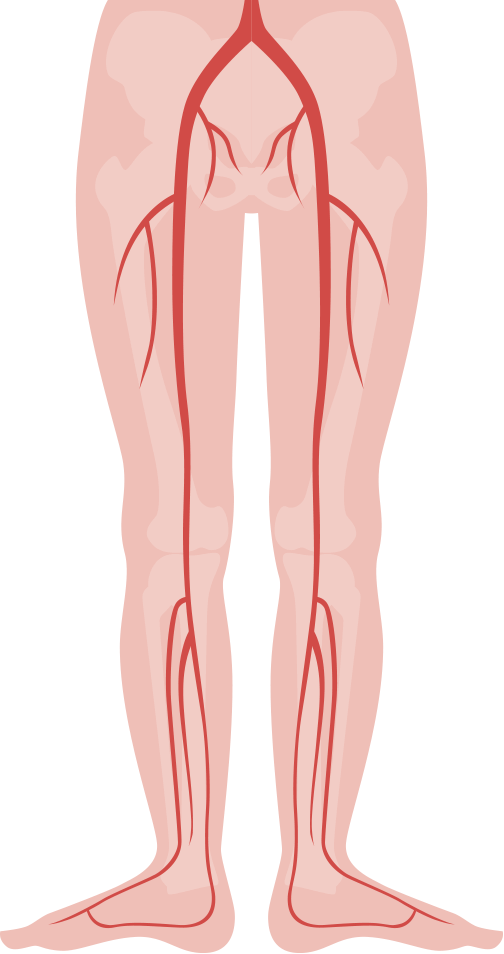

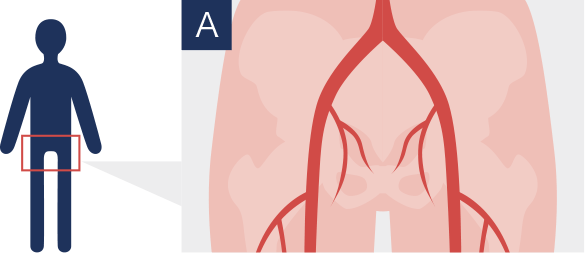

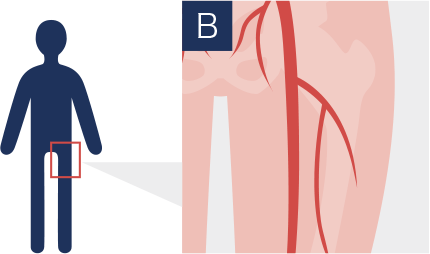

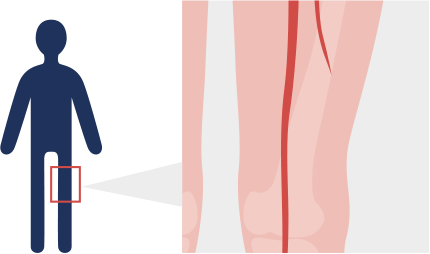

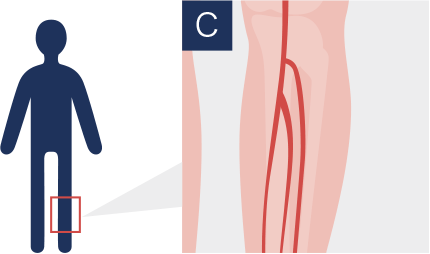

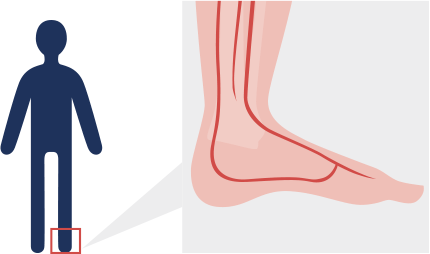

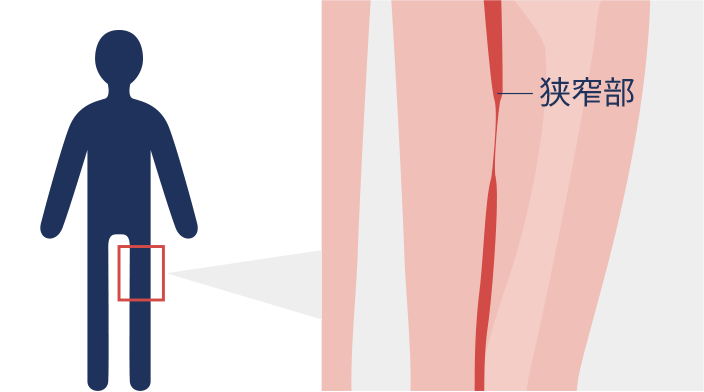

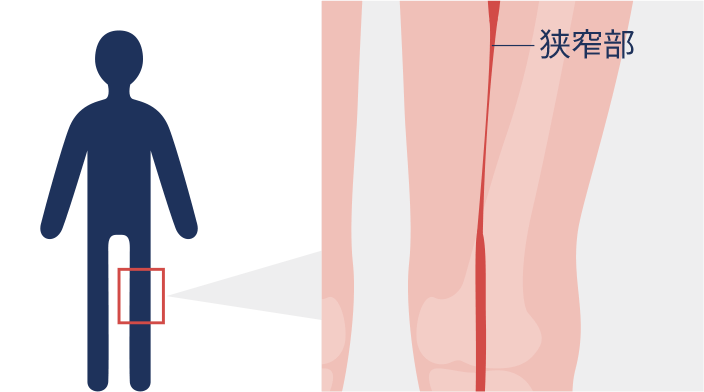

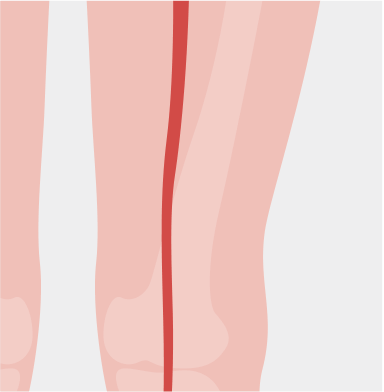

高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、加齢などにより動脈硬化が生じます。動脈硬化は動脈の内腔を狭小化させ、各臓器への血流を低下させてしまいます。下肢への血流を担っている血管は腹部動脈から左右に分かれ、腸骨動脈(A)、大腿動脈、膝窩動脈(B)、下腿動脈(C)となります。

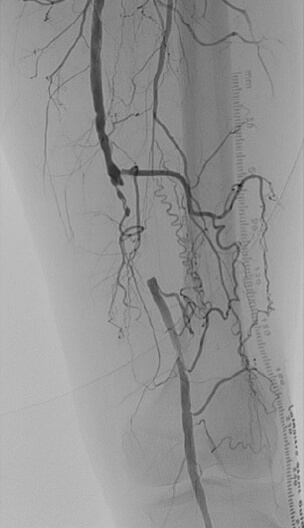

これらの血流が低下すると、歩行時の足の痛みや、足にできた傷が治らないなどの症状が出現します。これが下肢閉塞性動脈硬化症です。カテーテルを用いた実際の下肢動脈造影の映像がこのようになります(D)。

動脈硬化は全身の血管に生じますので、下肢閉塞性動脈硬化症の患者さんは狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などの心臓、脳血管に対する検査も必要となります。

D

D

右腸骨動脈領域の閉塞

左浅大腿動脈の閉塞

2. 下肢閉塞性動脈硬化症に対する治療

下肢閉塞性動脈硬化症に対して血流を改善させる治療方法は、カテーテル治療と外科的血行再建術があります。

カテーテル治療

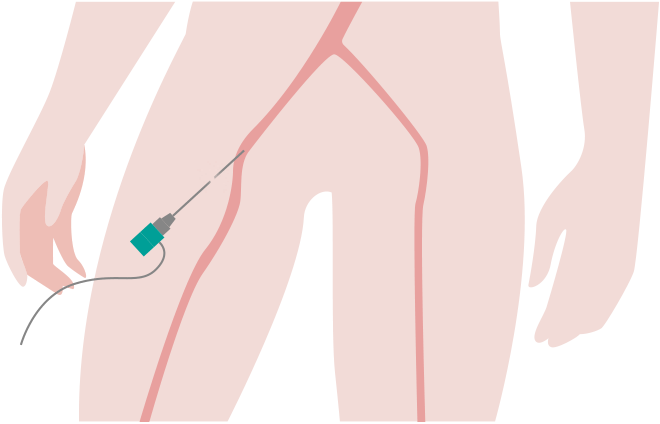

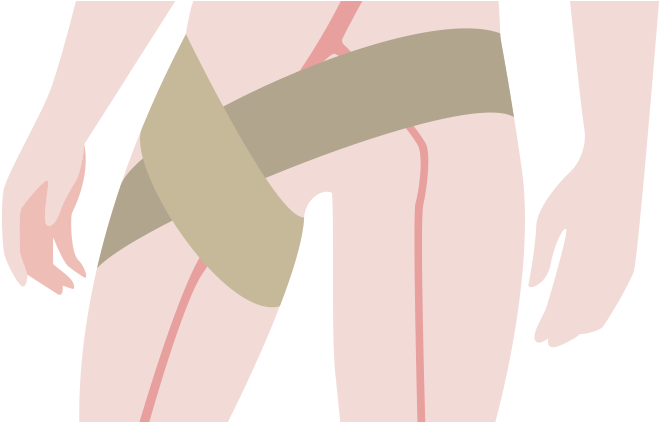

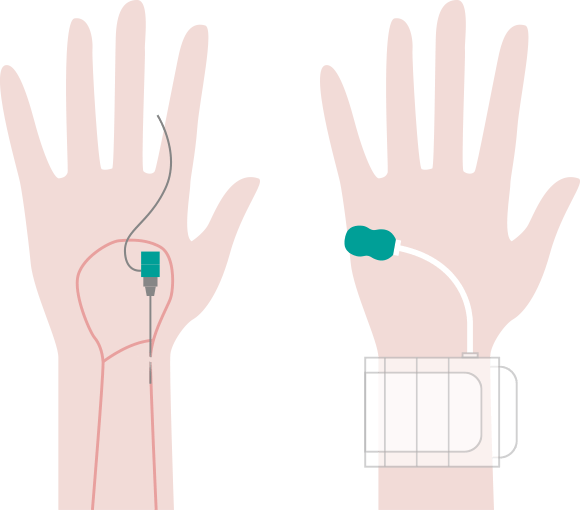

カテーテル治療は、主に足の付け根(鼠径部)や上肢(手首、肘)からカテーテルと言われる直径2mm程度の柔らかい管を用いて行います(E, F)。

E

E

F

F

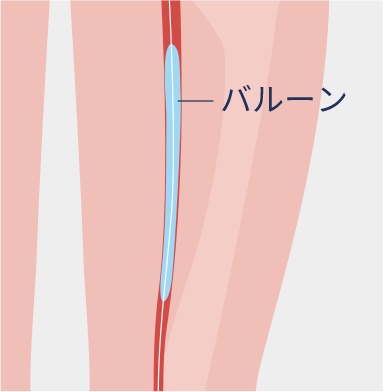

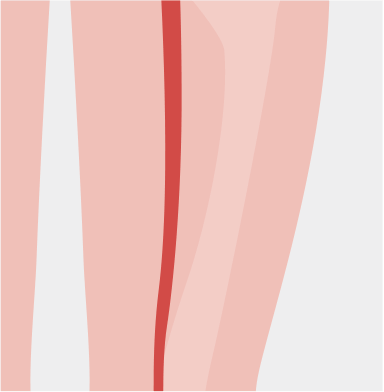

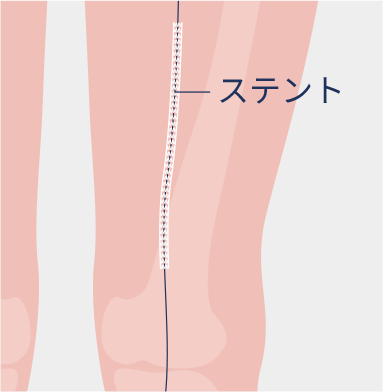

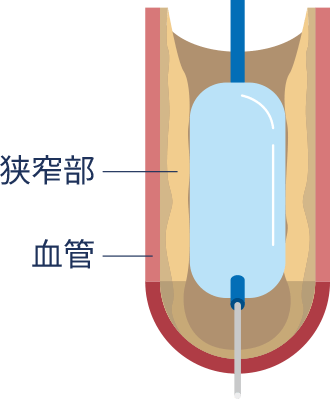

カテーテル治療には、バルーン治療(風船治療)(G)、ステント治療(H)があります。バルーンとは細いカテーテルの先端にバルーンが付いており、それを狭窄(閉塞)部で膨らませ、その後、バルーンを萎(しぼ)ませて抜くことで病変部が拡張される治療のことです。

G

G

治療前

バルーン拡張

治療後

H

H

治療前

治療直後

(造影なし)

治療直後

(造影あり)

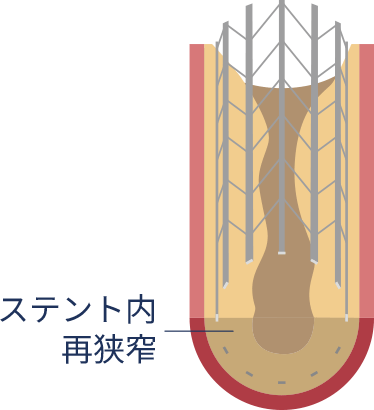

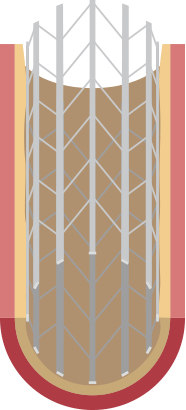

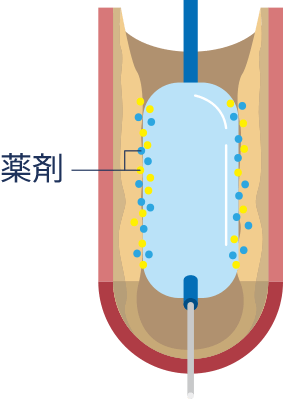

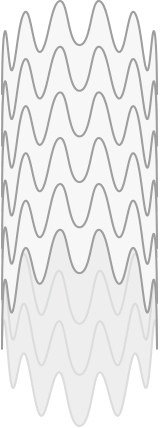

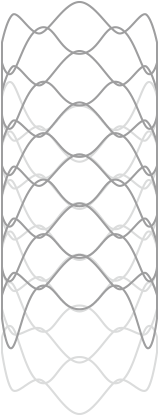

カステント治療は金属の金網であるステントや人工血管であるステントグラフトを用いて病変を拡張する治療です。主に大動脈や腸骨動脈(足の付け根より上の動脈)や大腿動脈といった血管に対して使用されます。大腿動脈病変(足の付け根~膝の血管)では、1年で40〜50%程度の再狭窄(治療した部位がまた狭くなること)があることが大きな問題でした。最近では,再狭窄を抑えるための薬(パクリタキセル)が塗られたステント(薬剤溶出性ステント:DES)やバルーン(薬剤コーティングバルーン:DCB)が登場し、治療効果が改善し、広く使用されています。

下図に我が国で使用可能なバルーン、ステントを示します(I)。

I

I

バルーン形成術

(POBA)

ベアメタルステント

(BMS)

薬剤溶出性ステント

(DES)

薬剤コーティッドバルーン

(DCB)

ステントグラフト

インターウーブン

ナイチノールステント

血管内治療の長所は局所麻酔で行われ、傷口も小さく、侵襲が小さいことです。従って、短期間の入院での治療が可能です。短所は細い血管や動脈硬化が進行し石灰化が生じた硬い血管に対しては治療が難しくなる可能性があり、治療成績も低下します。

治療後は抗血小板療法といって血液をサラサラにする薬を継続的に内服する必要があります。

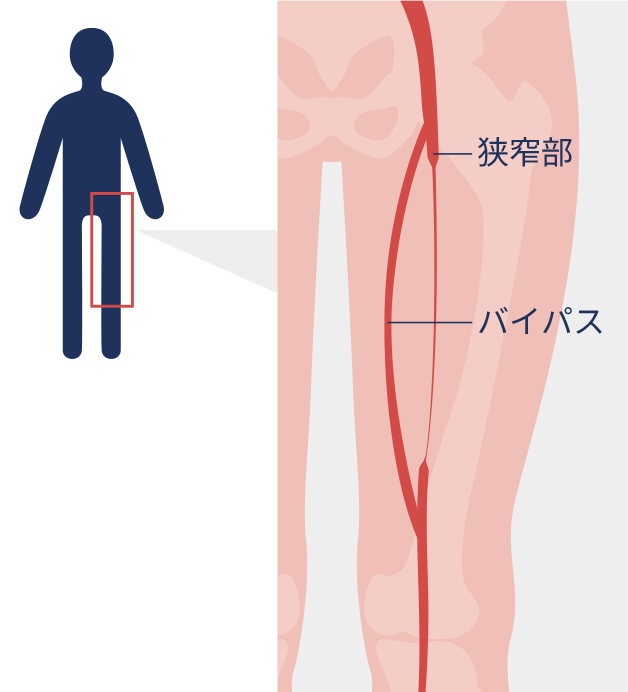

外科的血行再建術

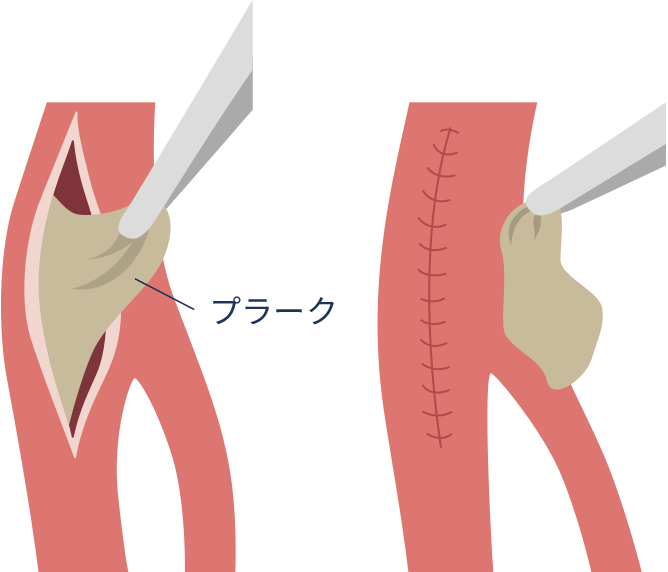

外科的血行再建術には、閉塞した動脈に迂回路を作るバイパス手術(J)と総大腿動脈の閉塞(または高度狭窄)した病変部分を直接取り除く血栓内膜摘除術(K)があります。長所としては、一般的に外科的血行再建術は血管内治療に比べて、長期の成績は優れていますが、短所は侵襲が大きく入院期間が長くなります。

J

J

K

K

治療法の選択

いずれの治療法を選択するかは全身状態(手術に耐えられるかどうか, どの程度の生命予後が期待できるか)、病変の部位や性状、足病変の重症度(潰瘍・壊死の有無・範囲)などから、カテーテル治療と外科的血行再建術の長所・短所を考慮し、治療方法を決めていきます。