西宮市病院事業管理者

南都伸介

きっかけのCVIT-TV

なぜこのような記事を書くことになったか。まずは、このお話から始めさせてください。2021年2月25日(木)に開催された CVIT-TV「The Power of Big Data -National database、Real World Large Evidenceそれぞれの価値-」の第 1 部 『Japanese Nationwide Registry』の第二演題において、香坂俊先生(慶應義塾大学)からCVITのJ-PCIレジストリーについてご発表が有りました。座長は、伊苅裕二先生(東海大学)と天野哲也先生(愛知医科大学)そして、コメンテーターは横井宏佳先生(福岡山王病院)でした。香坂先生のご発表の内容は、確かレジストリーの歴史から現状また将来展望であったと思いますが、歴史の中で私をご紹介頂いたので、御礼のメールを香坂先生に送付したことが始まりでした。

私からお送りしたメールの内容は、『お久しぶりです。ますますご活躍のご様子、お慶び申し上げます。昨日、CVIT-TVを拝見しました。プレゼンの中で、私をご紹介頂き、御礼がてらに筆を執りました。 先生からレジストリーの将来構想を伺った際には、失礼ながら現実性の無い夢のような話としか理解できませんでしたが、 J-PCIがここまで成長できたのも先生や山地先生の御蔭と大変感謝しております。今後、本レジストリーのさらなる発展を祈念しております。

実は、J-PCI は、レジストリーが持つ重要性だけでなく、CVIT誕生つまりJSICとJACCTの合併の裏で重要な(少なくとも一定の)役割を果たしていたのです。この機にその辺りを記録しておこうと思っています。タイトルは<JPCI誕生秘話>でしょうか。J-PCIいやCVITの歴史の片隅にでも残していただければ幸甚です。』といった内容でした。

すると、座長の伊苅先生から『実は CVIT広報委員会で、歴史編纂事業というのを始めています。山口徹先生から提案をいただきました。J-PCIの誕生秘話は CVITの歴史の 1 ページに加えるべきものですので、是非ご寄稿いただけると幸いです。楽しみにしております。』というお返事、投稿依頼を頂いてしまったのです。気安く引き受けたものの、そもそも十数年以上前のことですし、正直申し上げて認知症気味の私の記憶に基づくのは危ないので資料の整理をすることにしました。一昔前なら、紙がまだ主流でしたので紙資料は残っていない、つまり、手がかりはまったくないところですが、現在では PCのハードディスクに残っているので高を括っておりました。しかし、作業に取り掛かろうとした直前に iMac が突然停止、うんともすんとも言わなくなってしまいました。しかたなく iMacを分解してハードディスクを取り出しデータの救出に成功し作業を再開させました。書けば二行ぐらいのことですが、この執筆は大変な難局を乗り越えての偉業であることを自慢させてください。

CVITの生い立ち

本題に入る前に CVIT そのものの生い立ちについて触れておかねばなりません、なぜなら J-PCI の構想は「日本心血管インターベンション学会(JSIC)」において始まったからです。CVITの設立までの流れに関しては、中川義久先生がホームページに載せられていますので、原文をそのまま引用させていただきます(https://www.cvit.jp/about/)。

『1985年に「第一回、日本冠動脈形成術研究会」が開催された。これが、今日の「日本心血管インターベンション治療学会(CVIT)」の嚆矢である。発起人は小倉記念病院の延吉正清医師であった。この研究会は当初から内容を詳細に研究会誌にまとめ発表公開し、インターベンションの技術・知識の普及に貢献した。

この研究会は、1992年に「日本心血管インターベンション学会(JSIC)」へと発展した。この学会は学会誌の発行に加え、認定医制度を導入した。一方でインターベンション治療に対する理念の相違から、2001年に「日本心血管カテーテル治療学会(JACCT)」が設立された。この学会もまた学会誌の発行に加え、実技試験を伴う専門医制度を導入した。両学会は、ともに年次集会を開催し技術・知識の普及に貢献した。以下に両学会の歴代の理事長を示す(資料1)。同じベクトルを持つ両学会が並立することは競い合う相乗の一方で、人材・時間・費用を分散する相剋も伴った。ここに両学会は 2009年7月に統合し「日本心血管インターベンション治療学会(CVIT)」の誕生に至った。』

(資料 1)

日本心血管インターベンション学会歴代理事長

- 第一代

- 延吉正清(小倉記念病院)

- 第二代

- 山口 徹(虎ノ門病院)

- 第三代

- 玉井秀男(草津ハートセンター)

- 第四代

- 一色高明(帝京大学医学部付属病院)

日本心血管カテーテル治療学会歴代理事長

- 第一代

- 延吉正清(小倉記念病院)

- 第二代

- 光藤和明(倉敷中央病院)

- 第三代

- 木村 剛(京都大学医学部付属病院)

データベース

インターベンションが施行された症例をデータベースに登録しようとする構想はJSIC三代目理事長の玉井秀男先生の時代において始まったと思われます。この構想の実行部隊は日本心血管インターベンション学会学術委員会で、齋藤 滋先生が委員長を務められ、私は小田弘隆先生とともに副委員長を仰せつかっていました。私の資料では、平成17年(2005年)10月10日に、各病院長に宛てた手紙が残っています(資料2)。

(資料2)

貴施設における経皮的心血管インターベンションに関するデータを、インターネット上に日本心血管インターベンション学会が構築した全国共通データベースにUploadして頂くお願い

各御病院 病院長先生 御侍史

記

日頃より本邦における心血管インターベンション発展に多大な貢献をして頂き、誠に有難うございます。

*****略*****

当学術委員会は日本心血管インターベンション学会理事会のご指示の下で、本邦において行われる全ての心血管インターベンション症例に関して、その急性期および慢性期臨床所見をインターネット上に構築した統一したデータベースに登録するシステムを開発してまいりました。このデータベースは、既に存在する米国ACC(American College of Cardiology)レジストリーデータベースおよび英国BCIS(British Coronary Intervention Society)レジストリーデータベースを参考にしながら、皆様方のご施設に既に存在するデータベースのデータセットを取り込み、日本の実情に合わせたデータベースとして開発してまいりました。本データベースは個人情報保護法に則り、患者様を特定できる個人情報はインターネット上に一切持ち出されないシステムとして構築しております。

何卒、貴院とされましても今後の本邦における心血管インターベンションの発展および、それによる患者様への治療・福利の更なる発展のためにも本データベースへの症例ご登録を行って頂きたいと存じます。

*****略*****

平成17年10月10日

日本心血管インターベンション学会学術委員会

- 委員長

- 齋藤 滋

- 副委員長

- 南都 伸介

小田 弘隆

日本心血管インターベンション学会

- 理事長

- 玉井 秀男

- 副理事長

- 齋藤 滋

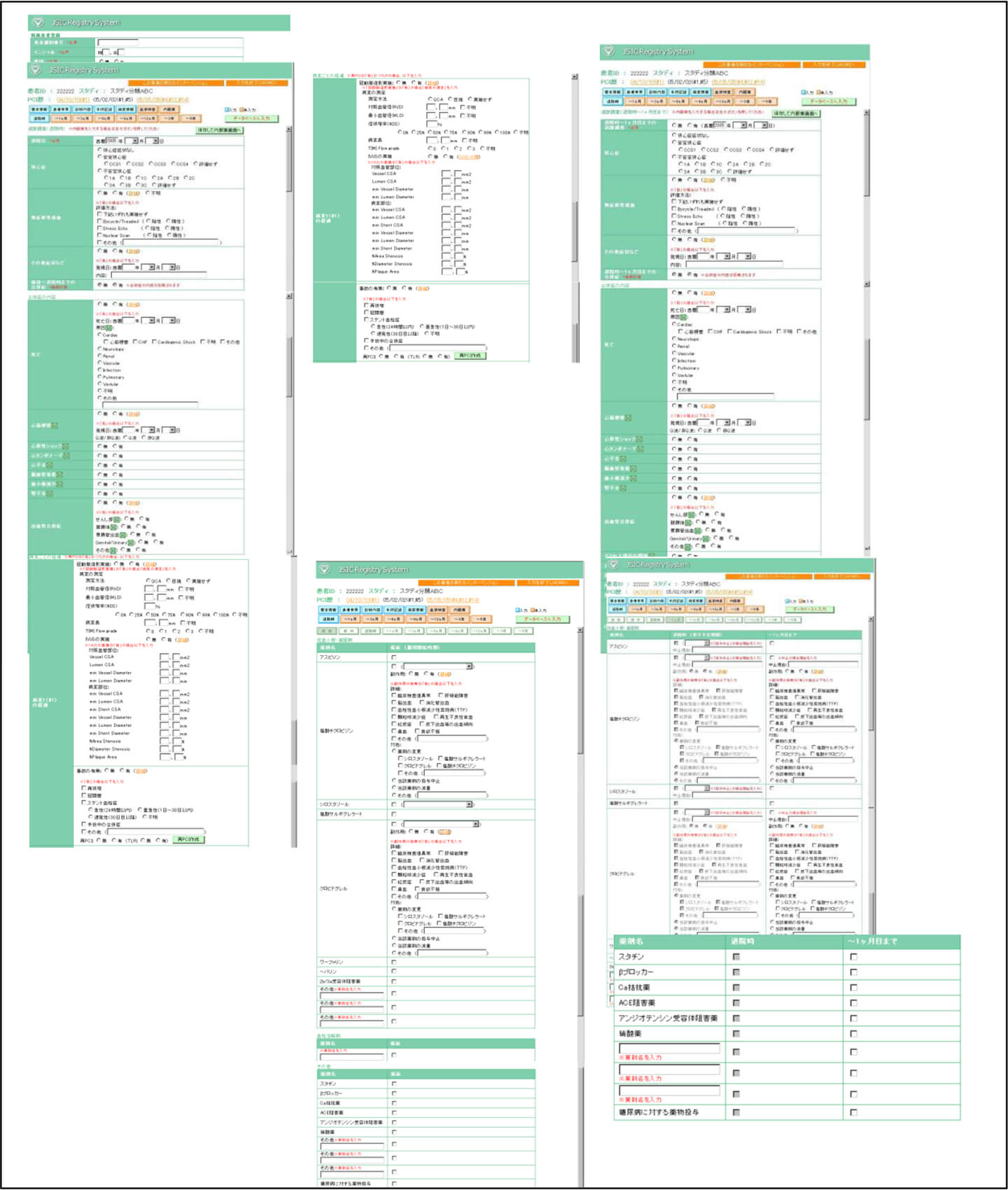

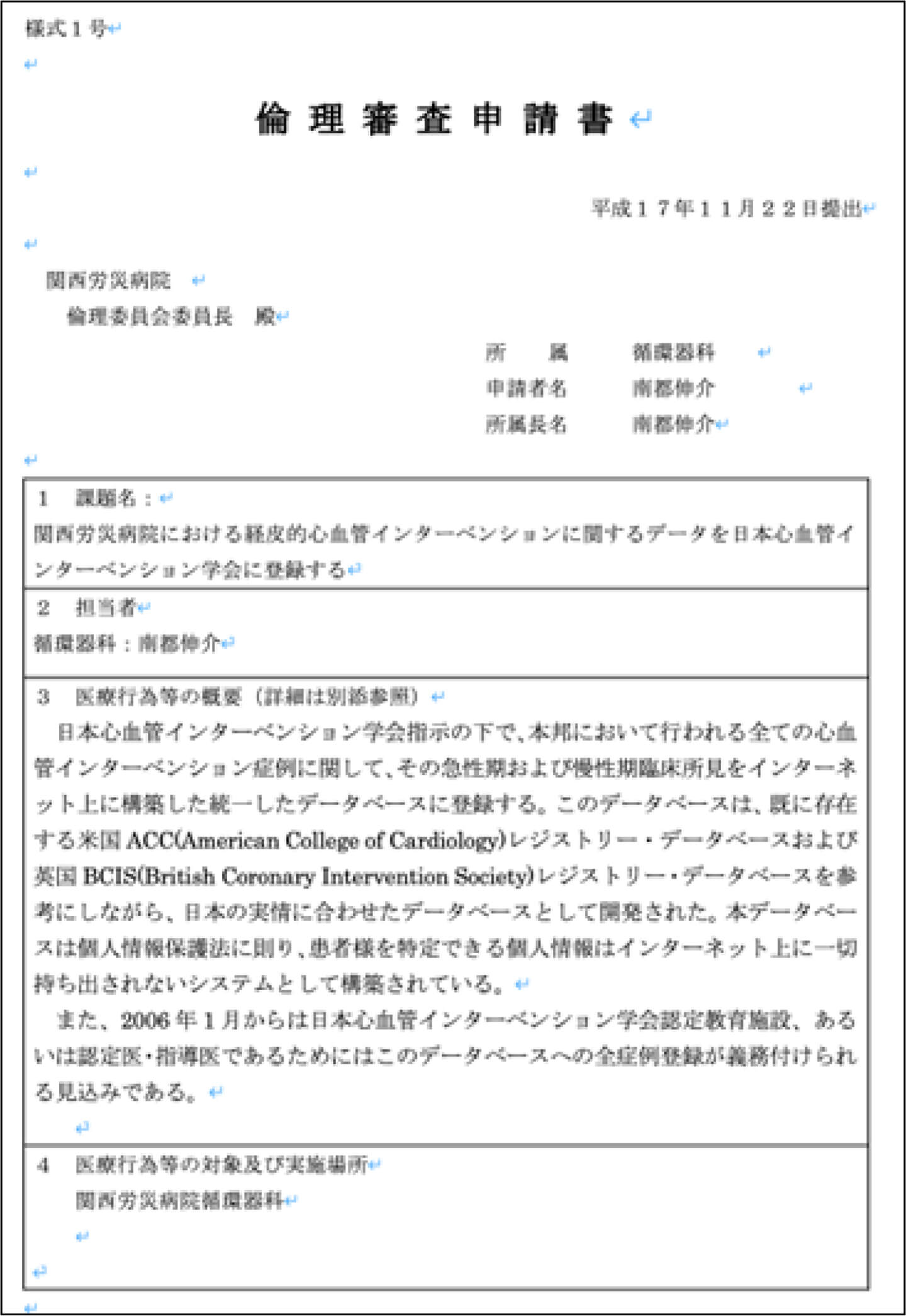

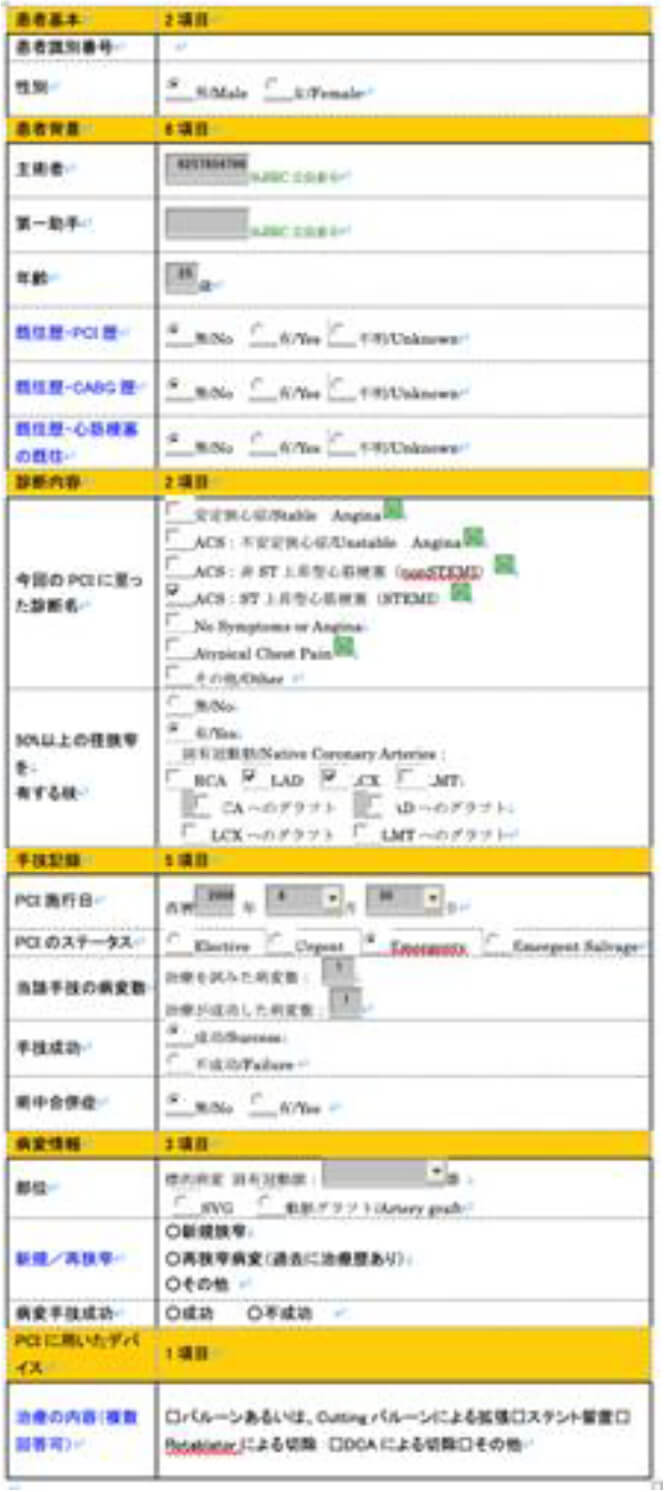

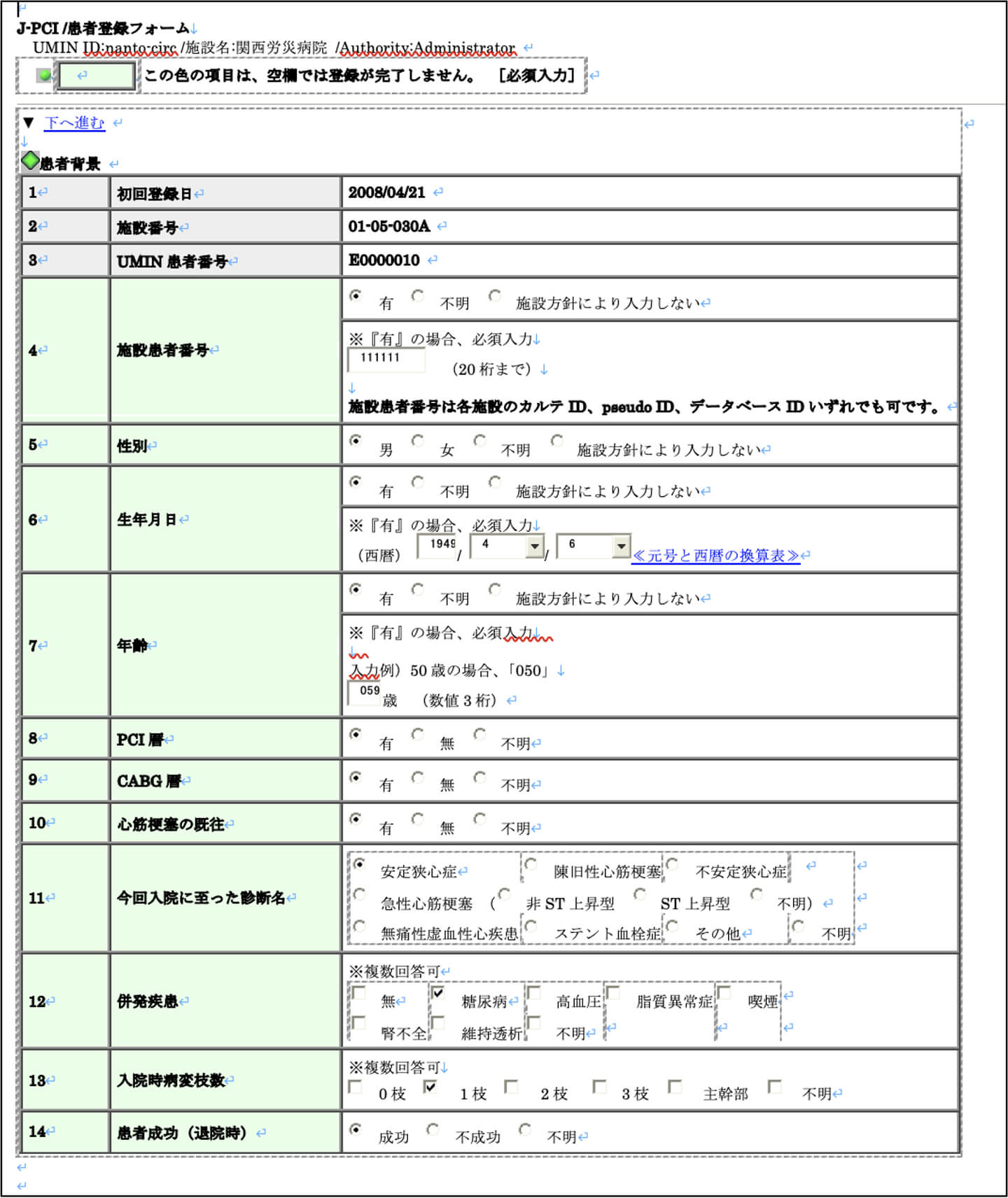

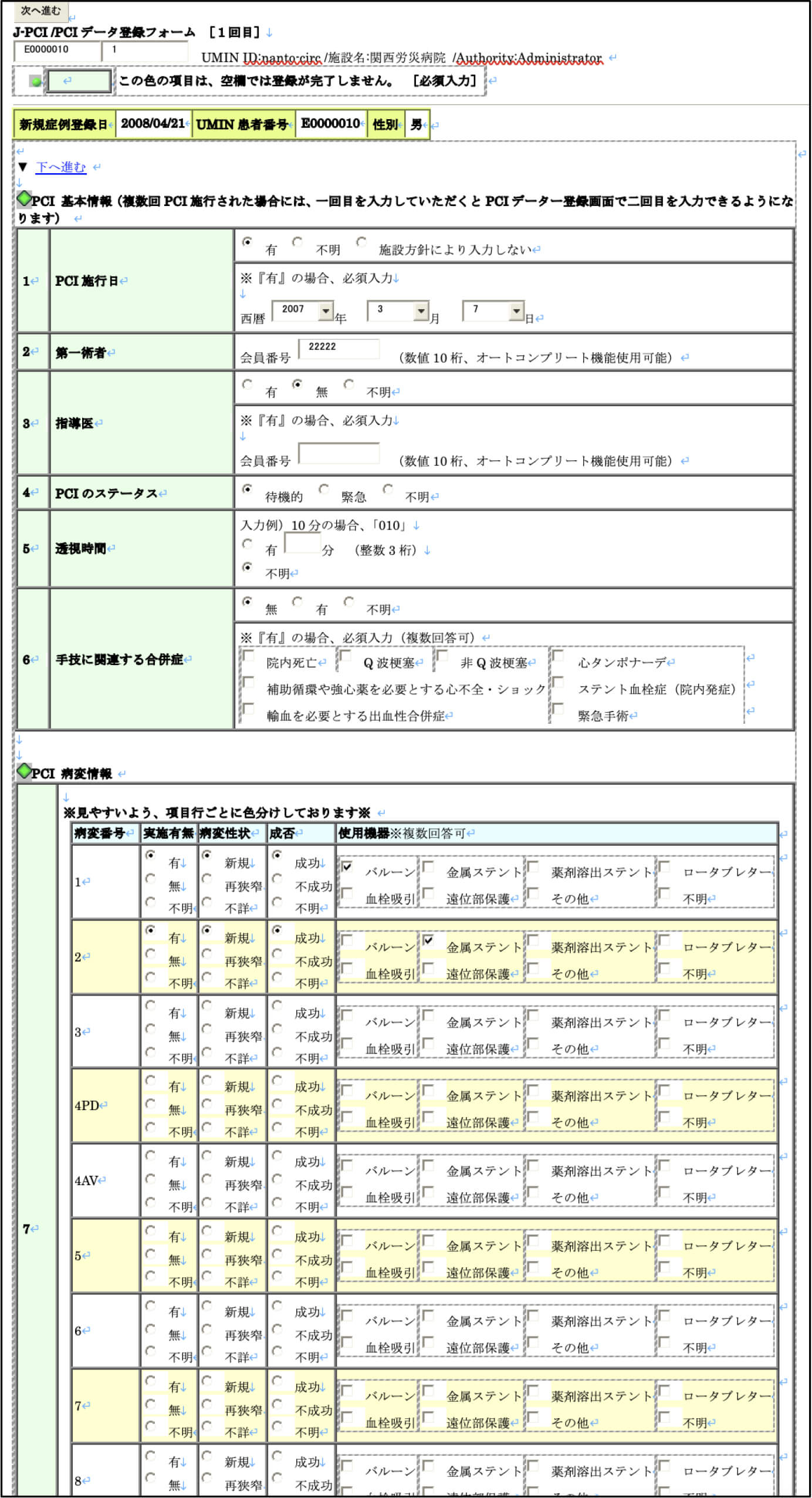

仮運用は、平成17年(2005年)11月に開始されたようです。(資料3)にその時のデータ入力画面を示しますが、斎藤先生の世界に負けないレジストリーを構築するという熱意が現れていると思います。『このデータベースは、既に存在する米国ACC(American College of Cardiology)レジストリーデータベースおよび英国BCIS(British Coronary Intervention Society)レジストリーデータベースを参考にしながら、日本の実情に合わせたデータベースとして開発された。』と各病院長宛の手紙の記載にあるとおりの立派なデータベースでした。(資料4)は、平成17年(2005年)11月22日、当時私が努めていた関西労災病院の倫理委員会に仮運用の参加の承認を得る目的で提出した資料です。

(資料3)仮運用開始時の入力画面

(資料4)関西労災病院での倫理委員会申請書

JSIC理事長交代

JSICの理事長は、平成18年(2006年)に玉井秀男先生から一色高明先生に引き継がれます。一色先生よりご指名を受け不肖南都が副理事長を努めることになりました。私は一色先生をよく存じておりましたが、それほど深いお付き合いはなく、なぜ私をご指名されたのか当時は良くわかりませんでした。一色先生は、就任当時からマニフェストの一つに学会統合を上げておられましたので、その折には役に立つと判断されたのだと邪推しております。とすると、私の性格や立ち位置(問題があってはいけないので詳細は省きます)を正確に分析されていたのだと改めて感心しております。

実は、副理事長に指名いただく前に、講演会に招待され講演会の後でお食事を御一緒させていただきました。一色先生の頭の中に複数名の候補者があった中で、今から思い返せばこの食事会は間違いなく面接試験の場であったのだと思います。

レジストリーの課題

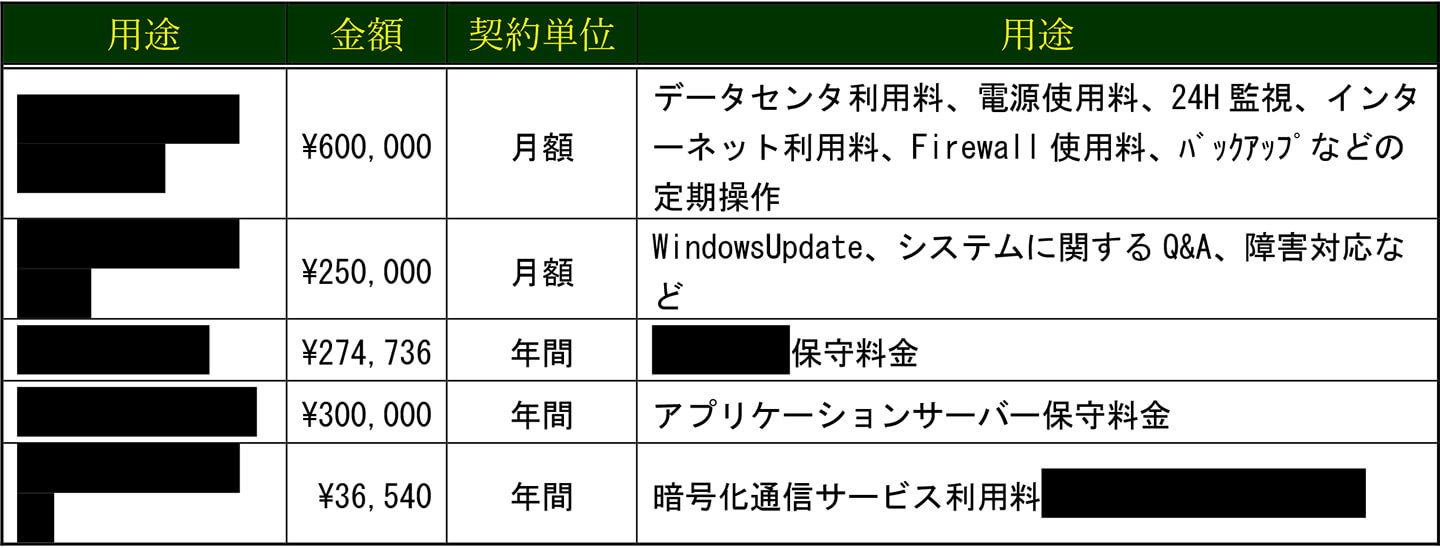

さて、前述したようにJSICレジストリーシステムは、玉井理事長と齋藤副理事長兼学術委員会委員長の肝いりで産声を上げ、本格運用が平成18年(2006年)4月から始まりましたが、その年の秋になっても登録を実行されている施設は約百施設程度であり、満足できる登録状況ではありませんでした。さらに、学会への経費負担が重くのしかかっていることが明らかになりました(資料5)。開発に数千万円必要であったのは高品質のデータベースであるので致し方ないとして、システムのランニングコストと改良に伴う費用を合わせると毎年数百万円以上の支出が必要でありました。したがって、全施設からの登録が可能で、さらに学会の費用負担が少ないシステムへの移行が喫緊の課題となり、一色理事長からレジストリーの副委員長でもあった南都に勅命が降りたのでした。

(資料5)JSIC Registry System定常費用(2006/9/4)

レジストリーの改造計画

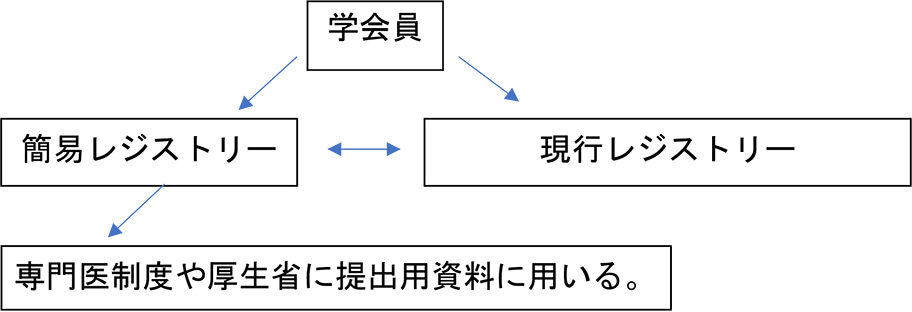

まず手掛けたのは、平成18年(2006年)8月に実施した会員へのアンケート調査でした。調査の解析結果は残念ながら残っていないのですが、普及の障害になっているのが、入力の労力と入力に対する明確なインセンティブがないことだったと記憶しています。アンケートの中で最も感じたのが、登録に対する壁が高いとする多くのローボリュームセンターからの意見でした。つまり、ハイボリュームセンターでは入力する人的余裕があるものの、ローボリュームセンターではその余裕がなく、また症例数が少ないので一例分の入力に慣れるまでに時間がかかるからです。そこで、入力作業の障壁を低くするために入力項目を極限にまで削減した簡易レジストリーをオリジナルのレジストリーと併走させることによって、とりあえずは全施設に全例登録をお願いする図式を考案しました(資料6)。簡易レジストリーの入力項目(資料7)は、オリジナルに比較すると大変さみしいものでしたが、結果的には全施設が対応可能となり目的は果たしたと思っています。

蛇足になりますが、簡易レジストリーの入力項目数を絞り込むのには大変苦労しました。意見を聴取するたびに、これもあれも必要だと要求され、簡単に十倍ぐらいの項目数となり、何度も調整を繰り返した後に完成したもので、大変苦労したことをお伝えしておきます。私が苦労してRIZAPのトレーナー並みに施した項目数の減量は、すぐリバウンドして肥大してしまうのでありました。ここに示しました(資料7)の項目数もその後に何度も肥満と激ヤセを繰り返したのであります。

(資料6)JSICレジストリー改変計画

(資料7)簡易レジストリー入力項目

JSICレジストリー改変計画は、最終的には平成18年(2006年)10月の理事会にて承認されますが、その骨子は以下のようでした。

- 齋藤先生の原案を生かす。つまり、現行のレジストリーの運営は継続する。

- 現行レジストリーの項目の中から必須項目(下記)を選出し簡易レジストリーを設置する。

- 簡易レジストリーのみを集めた記入頁を、登録用インターネットに用意する。

- 簡易レジストリーに入力すれば、既存のレジストリーに自動的に入力される形にする。逆も行えるようにする。つまり、既存のレジストリーと簡易レジストリーが共存する。

- 簡易レジストリーを理事の施設で試行して、バグが無いことを確認する。

- システムが安定して作動することを確認後に、JSIC会員全体に拡大する。

- レジストリーデータは、専門医制度委員会や保険委員会などが自由に使用する。

- 簡易レジストリー項目は徐々に拡大する。

レジストリーシステムに係る費用問題

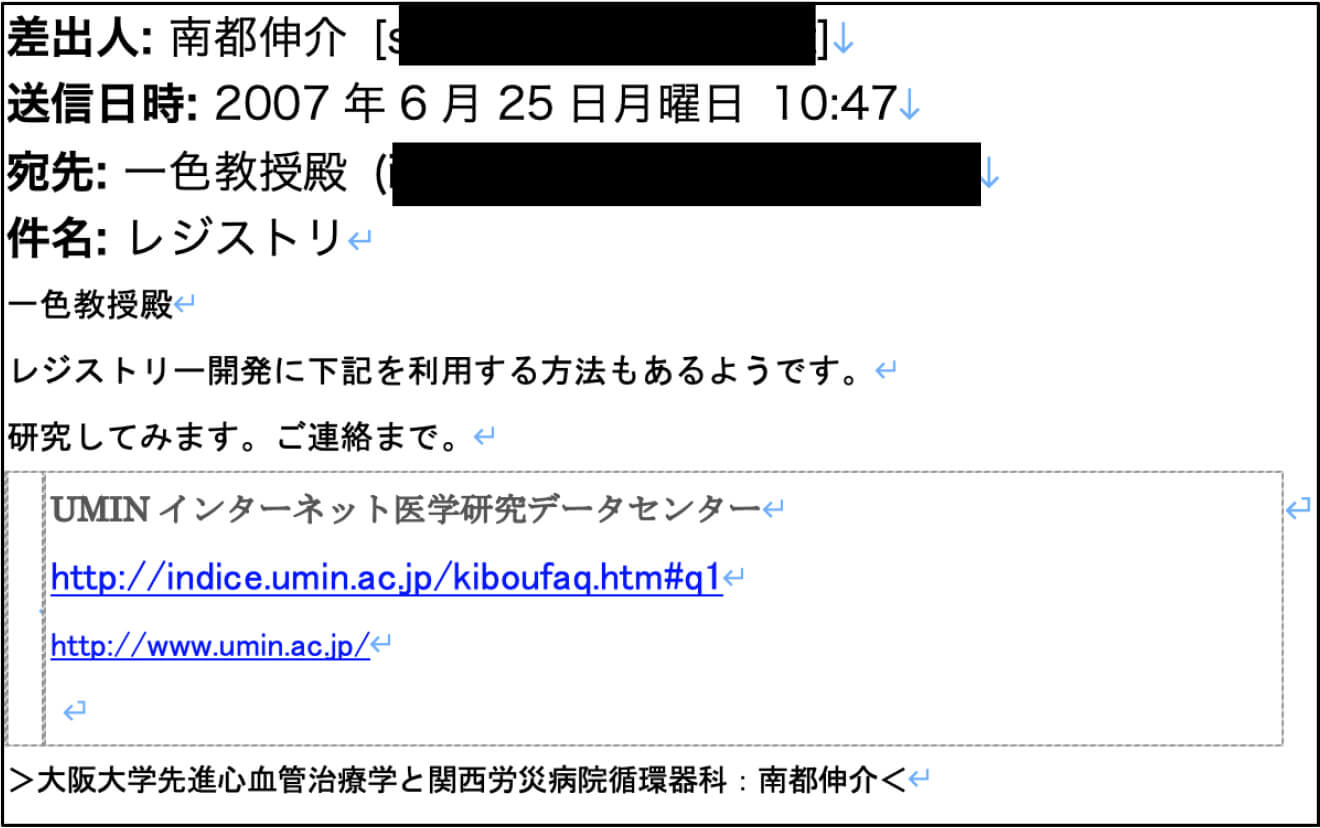

レジストリーの改造計画とともに、取り組んだのがデータベース維持に必要な費用の問題でした。オリジナルのデータベース請負企業が暴利を貪っているわけではなく、一般的に開発費は少なくとも一千万円でランニングコストは年間安くても数百万円が必要でした。途方にくれているときに友人からUMINのデータベースが無料で使用できるという情報を得ました。ただ、これは数百例の臨床研究をサポートするサービスだと勝手に解釈していたので、年間何十万症例もの手術記録に使用は無理だろうと思っていました。悩んでいても埒が明かないので、電話で確認したところ一つ返事でOKでした。何十万症例ですよと念を押したのですが、涼しい声で『大丈夫です』とのお返事でした。おそるおそる費用を確認したところ、システム開発に数十万。ランニングコストは無料だとの声。夢のような話でした。早速、一色先生に相談しUMINを利用することになりました。このときのメールが残っており、送信日時は平成19年(2007年)6月25日月曜日 10:47でした(資料8)。一色先生も他に選択肢はないでしょうと、私と同じ判断でした。私にとっては、J-PCIが誕生する記念すべき日となりました。

(資料8)一色先生へのメール

レジストリーの方向転換

早速、2007年9月の理事会にてレジストリーの開発の方向転換を諮ることとなりました。つまり、現行のレジストリーを中断し、あらたな基本理念(資料9)での新レジストリーの開発を行うことが報告され承認されました。その理由としては、現行のレジストリーは登録参加施設数が少なく、平成18年度(2006年度)に参加施設数を増やすべく現行のレジストリーを活用できる形態での簡易レジスリーの開発を計画しましたが、開発経費に見合うだけのメリットが少なく、この計画は断念せざるをえなかったというものでありました。ちなみに当時のJSIC研修施設は132施設、JSIC関連施設は108施設でした。

新レジストリーの開発請負先選定にあたってはUMINを含め数社検討しましたが、資料としては残ってはいないのですが、前述したようにUMINがコスト面では断然優位であり、UMINを使用することとなりました。レジストリー開発小委員会メンバーとして南都を委員長として、林先生(当時姫路循環器病センター)、吉野先生(当時杏林大学)、角辻先生(当時野崎徳洲会病院)が選出されました。さらに、新レジストリーの基本構造案が示され、入力情報案、患者情報の取り扱い、解析項目案、旧レジストリーデータの処理などについても検討がなされました。

(資料9)新レジストリーの基本理念

- 学会として日本におけるPCIの実態を調査する

- 会員全員が登録に参加できること

- 開発費、維持経費が安価であること

JSICとJACCT学会統合

データベース開発とは全く別に、一色先生は理事長就任直後からJSICとJACCTの統合に向けて精力的に活動を開始されていました。必ずご自身の任期中に成し遂げるとの意気込みでした。そのためには、両学会が密に話し合うことが必須とお考えになり、大げさかもしれませんが、数ヶ月に一回のように代表者が話し合っては、双方とも課題を持ち帰り議論を尽くしました。

この時期には、後述するようにレジストリー開発のためのUMINとの打ち合わせや、入力項目の調整などの委員会での議論、その結果の理事会への報告、更には、JACCT側との協議などが重なることとなり、大変多忙な毎日を過ごしました。

JACCTの理事長も光藤先生から木村先生に交代となり、すでに多くの地方会で両学会が共同開催されるようになっていたこともあり、統合の話は一気に進みました。企業にせよ病院にせよ統合の機運があっても現実的に最終決定するためには、長い年月がかかることが常であります。両理事長の必ず学会を統合させるという強い信念があったからこそ、CVITの誕生が短期間で成就したことを改めて強調しておきたいと思います。

CVITのためのJ-PCIの誕生

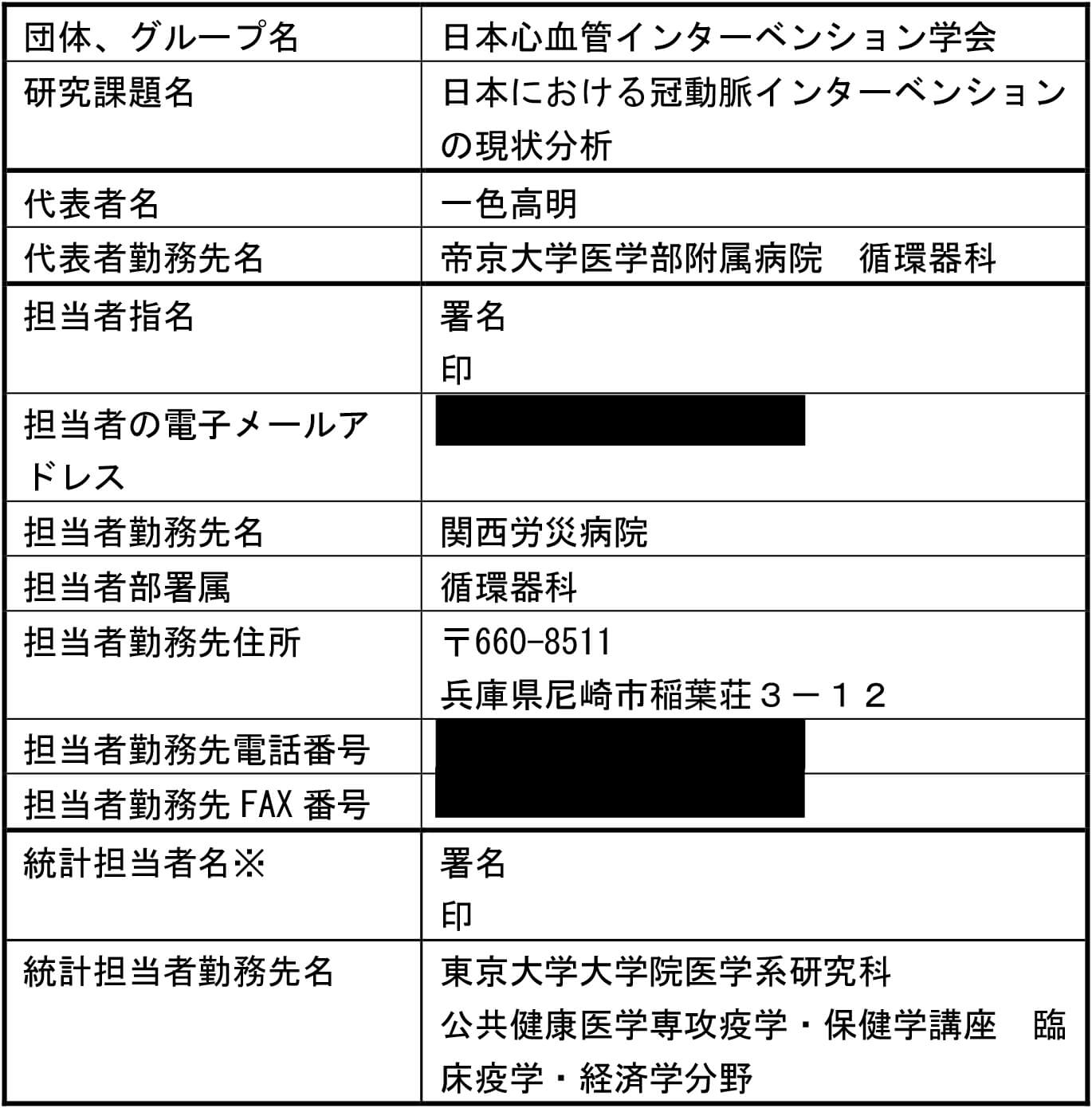

JSIC理事会承認を得て、早速UMINによるデータベースの開発の手続きを開始しました。僭越ながら、名称は私の判断でJ-PCIとさせていただきました。(資料10)と(資料11)はUMINに提出したインターネットデータセンター利用仮申請書と研究計画書です。

ただここで、学会統合とレジストリーの関連が問題となり始めました。つまり、JSICのレジストリーが学会統合後の新しい学会でも利用していただけるのかという問題です。もちろんこの時点で学会統合が決定していたわけでもなく、当然ながら統合の時期も全く未確定でした。したがって、定かではないのですが、JSICで段取りをしておいて、統合後データベースを完成させようとする結論だったと思います。ところが、JACCTの木村理事長の鶴の一声で一気にJSICとJACCT両学会の共同作業として開発が進むことになりました。インターベンションをサイエンスにするのにデータベースは必須であるという信条をお持ちの木村先生なら当然ですが、『統合を待たずしてデータベースの開発を急ぐべきだ』と言われたのでした。

このお言葉を受けて、JSICの開発小委員会のメンバーにJACCT側からも参加していただきました。残念ながらJACCT側の先生のご氏名が資料に残っておらず、ここに失礼の段をお詫びいたします。当初は、お互いにかなりの緊張感が有りましたが、木村先生の発言を味方として何とかJ-PCI(資料12)の完成に至りました。

その後、若干の修正が入りましたが、2010年11月より新たな統合学会のCVITではPCIレジストリー(J-PCI)の本格運用を開始し、2013年1月からそのプラットフォームを外科と共通のNational Clinical Database(以下NCD)へ移行され、大幅に改良が加えられて現在に至ります。現在のJ−PCIレジストリーが完成するまでには、すべての先生をご紹介できませんが、私の後を引き継いでいただいた、桜橋渡辺病院の藤井先生や前述の香坂先生、山地先生をはじめとして、大変多くの先生のご努力ご尽力によるものであったことを記させていただくとともに感謝の意を表したいと思います。

(資料10)インターネットデータセンター利用仮申請書

(資料11)UMIN研究計画書

課題名

本邦における心血管インターベンションの実態調査

背景

冠動脈インターベンションは、虚血性心疾患の治療法として重要な位置を占め、本法でも年間20万人に対して施行されていると想定されている。しかしながら、その実態を正確に把握できる資料は現存せず、年間施行症例数、術成功率、合併症発生率などを正確には把握できない現状である。

目的

本邦における心血管インターベンションの全容を正確に把握すること。

方法

UMINを利用し、心血管インターベンションのレジストリーを構築する。日本心血管インターベンション学会所属施設おけるインターベンションを施行された全症例の下記入力項目を本データベースに登録する。年度ごとに総症例数などの解析項目の解析を行う。

入力項目(冠動脈インターベンション案)

識別番号、施設番号、患者番号

患者背景:性別、年齢、PCI暦、CABG暦、心筋梗塞の既往、今回PCIに至った診断名、病変枝数、主幹部病変の有無

手技背景:第一術者、第二術者もしくは指導医、冠動脈インターベンションのステータス、施行部位、患者成功、術中合併症(死亡、心筋梗塞、ショック、タンポナーデ、心不全、脳血管事象、出血性合併症、緊急CABG)、病変情報(部位、病変、病変成功、デバイス)

解析項目(冠動脈インターベンション案)

症例背景:総PCI数、男女比、平均年齢、年齢ヒストグラム、PCI歴、CABG歴、MI歴頻度、診断名分布、病変枝分布、主幹部合併頻度、冠動脈インターベンションのステータス分布、患者成功数と率、合併症発数と率、合併症内訳と分布

病変背景:全病変数:病変成功数と率、使用デバイスの分布

研究組織

日本心血管インターベンション学会所属施設

事務局

日本心血管インターベンション学会事務局

(資料12-1)初期の J-PCIレジストリー:患者登録フォーム

(図中の数字はダミーです)

(資料12-2)初期の J-PCIレジストリーデータ登録フォーム

(図の下部は削除しています)

最後に

レジストリーの重要性は説明するまでもないと思います。Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) の創始者であるグリュンチッヒ先生は、世界で初めての新しい治療法であるPTCAの善悪をレジストリーで検証すべきである提唱され、その解析の結果から自ら主幹部病変はPTCAの禁忌病変であるとされたそうです。もちろんステントが無い時代の話ですし、今から考えれば当然のことのようですが、レジストリーにより明白になったようです。

J-PCIは、CVITの多くの事業の中でも重要なものでありますし、日本におけるインターベンションの貴重な記録、まさに多くのエビデンスを誕生させることが可能なビッグデータであります。

最後に、会員の皆様にインターベンション全症例のJ-PCI、J-EVT/SHDへの登録をお願いして筆を置きたいと思います。

2022年9月29日

日本心血管インターベンション治療学会 広報委員会 編集